| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

- 오릿 핼펀

- 웬디 희경 전

- 정보미학

- 로젠블랫

- 쉽록

- 냉전과학

- 제이슨 파먼

- 파스퀴넬리

- 베르나르 디오니시우스 게이건

- 피셔 숄즈

- 밈

- 미디어이론

- 기송관

- 신자유주의

- 인종화

- 네트워크시각화

- 인프라구조

- 리사나카무라

- 디지털미디어

- 프랑스이론

- 네트워크권력

- 마테오 파스퀴넬리

- 미디어연구

- 푸코

- 우편 체계

- 물질성

- 미디어 이론

- 알렉산더 갤러웨이

- 비릴리오

- 젠더화

- Today

- Total

INTERFACING

[번역] 클라우드 제어, 혹은 매체로서의 네트워크 (셉 프랭클린) 본문

| 이는 듀크대 출판사에서 발행하는 <문화정치학 CULTURAL POLITICS> 2012년 세 번째 호에 실린 SEB FRANKLIN의 「CLOUD CONTROL, or The NETWORK as MEDIUM」을 번역한 것이다. 주석은 PC를 통해서 봐야 오류 없이 볼 수 있다. 오역에 대한 지적은 언제나 환영합니다. |

일어나라, 나의 자매들이여, 영원한 구름이여,

아침이슬과 함께 밝게 빛나며,

포효하는 대양의 품에서부터,

세계를 보는 하늘까지.

-아리스토파네스 <구름>

클라우드(구름)의 문화정치

클라우드가 우리를 위해 무엇을 해줄 수 있을까? 클라우드는 우리에게 무엇을 할 수 있을까? 산업적 인프라구조이자 컴퓨터 기술에 대한 개념적 재구성으로서의 클라우드 컴퓨팅의 통용되는 편재성의 관점에서, 이런 질문은 비판적인 모순을 전경화하며, 이 모순을 통해 정보 문화에 대한 정치적 분석이 가능할지도 모른다. (컴퓨터 기술이 제공하는 구체적인 물질적 가능성과 한계 그리고 이런 기술들이 경계 없는 가능성의 비물질적 원천으로서 문화적으로 구성되는 방식 사이의) 이런 특정한 모순은 사실 정보 문화에 대한 비판적 관여에 있어 두 가지 이유로 유용하다. 첫째로, 프레드릭 제임슨(Fredric Jameson)에게 문화적 대상에 대한 정치적 독해로 진입하는 필수적인 출발점을 대표하는 것은 대개는 모순(contradiction)의 분석, 즉 “모든 독해와 모든 해석의 절대적 지평”을 형성하는 분석의 유형이다. 둘째로, 문화 비평의 일반적인 원칙을 넘어서, 클라우드 컴퓨팅에 의해 현시되는 구체적인 모순은 편재적인 정보학의 시대에 “독해”와 “해석” 자체에 대한 관념을 재고할 필요성을 전경화한다. 클라우드 컴퓨팅에 대한 관여는 분석 양식의 개발을 필요로 하는데, 이 분석 양식은 텍스트와 이미지를 넘어서 독해/해석의 형식과 모든 디지털 대상에 고유한 순수하게 기술적인 혹은 시스템적인 차원 사이의 복잡한 관계로 진입한다. 기술적 물질성과 개념적인 비물질성 간의 모순, 즉 클라우드 컴퓨팅 패러다임의 본질인 두 가지 이유에서 유용한 모순으로부터 시작해, 이어지는 내용은 클라우드(구름)을 렌즈로 이용하려는 시도를 보여준다. 이 렌즈를 통해서 정보 시대의 정치적 특성이 독해될 수 있다.

신성한 신체와의 유비(analogy)가 디지털 기술에 대한 비판적 분석에서 놀라운 규칙성을 띠며 지속되는 것은 아마도 위에서 언급된 물질성과 비물질성 간의 얽히고설킨 결합 때문일 것이다. 웬디 희경 전(Wendy Hui Kyong Chun)은 그녀의 논문 「‘소서리,’ 혹은 페티시로서의 코드에 대하여 On ‘Sourcery,’ or Code as Fetish」에서 뉴미디어의 “비가시성, 편재성 그리고 추정된 권력”이 스스로에게 신성한 것과의 유비를 부여하는 것처럼 보인다고 말한다(2008: 300). 이는 하나의 고립된 논평과는 거리가 멀다. 예를 들어 희경 전의 주장은 명백히 장 보드리야르(Jean Baudrillard)의 이전의 주장과 공명한다. 장 보드리야르는 마이크로소프트사가 프로그래밍한 딥 블루 컴퓨터와 체스 경기를 하는 데 있어서, 개리 카스파로브(Gary Kasparov)가 “기술적인 신성함(a technical divinity), 즉 본질적으로 기술적인 초자아 신성에 맞서 스스로에게 거의 구멍을 내고 있었다”고 말했다(2002: 161). 기술 미디어에 개념적인 효시를 제공하는 신성한 신체의 미디어적 기능은 히어트 로빙크(Geert Lovink)와의 인터뷰에서 앨런 리우(Alan Liu)가 제안한 것이다. 이 인터뷰에서 리우는 “오래전에(그리고 물론, 여전히 오늘날 사회의 많은 부분에도), 사람들은 거대한 정보 창고에 대한 다른 이름을 가지고 있었습니다. 이는 어떤 의문도 없이 자연스럽게 나타났습니다. 사람들은 그것을 신이라고 불렀습니다. 당신이 질문해야 할 필요조차도 모르는 것을 당신에게 말해주기 위해 타오르는 덤불 속에서 말을 꺼낸 것은 유일신(God) 혹은 신들(the gods)이었습니다. 다른 말로 하면, 오라클 주식회사(Oracle, Inc.) 이전에, 신탁(oracle)이 있었습니다.”(2006) 이 세 가지 사례들로부터 명백해진 것은 디지털 기술 자체는 명백히 한정 가능한 역사를 가질 수 있는 반면에, 디지털 기술을 틀 짓게 되는 개념의 복합체는 반드시 역사적으로 특정한 기술에 구속되지 않는다는 것이다. 이런 사고의 방식을 따라서, 우리는 물질적 효력과 개념적 비물질성 간의 중요한 관계, 즉 정보 문화의 문화정치를 보강하는 이 관계를 전경화하기 위해 신성한 구름(클라우드)에 대한 두 가지 고전적인 묘사를 가지고 시작해 볼 수도 있겠다.

아리스토파네스(Aristophanes)의 희곡 <구름 The Clouds>에서, 코러스는 구름의 형태를 취하며, 구름이 아니었다면 접근 불가능했을 정보를 등장인물과 관객 모두에게 이용 가능하게 해준다. 이 구름들은 바다에서 하늘로 떠오르며, 세계에 대한 초월적인 유리한 지점을 약속한다. 구름의 이용자들이 구름을 이해하는 바와 같이, 구름은 수동적인 정보 창고의 역할에 국한되지 않는다. 정보 제공을 넘어서, 이 구름들은 사유의 새로운 양식과 구조를 가져온다고 주장되기도 한다. 아리스토파네스의 희곡에서 소크라테스는 이렇게 말한다. “구름으로부터 우리의 지력, 우리의 변증술 그리고 우리의 이성이 온다. 또한 우리의 모든 사변적 게니우스와 우리의 모든 논쟁 능력들 역시.”

이때, 아리스토파네스에게서, 구름은 드러내면서도(revealing) 또한 권능을 부여하는(enabling) 것처럼 보인다. 하지만 이런 특징들은 구름이 약속한 것이지 실제로 전해주는 것은 아니다. 존 러스킨(John Ruskin)은 1869년에 구름 코러스의 정보이론적 함의에 대한 지식이 없는 상태로, 아리스토파네스의 희곡에 대해 이렇게 썼다. 구름은 “사람들의 사유 속의 혼돈”을 명확히 표현하며, “사람들로 하여금 그들의 고대 신들의 법을 저버리고 현존하는 스승의 진실한 말을 오해하고 거부하게 만든다.”(1905: 327) 코러스는 논평만 생산할 수 있을 뿐 직접적 행동은 생산할 수 없으므로, 이런 구름은 지식과 가능성을 약속할지는 몰라도 또한 세상과는 이산적인(discrete, 별개의) 관계 속에 존재한다. 우리는 명료함(intelligibility)을 위해 조작성( manipulability)을 제거하는 방식으로 이런 유형의 구름과 “연결”해야만 한다. 아리스토파네스의 희곡에서 소크라테스와 스트렙시아데스 모두 구름을 가지고 아무것도 할 수 없다. 그들은 단지 구름에게 지식에 대한 요청을 제공하고 (구름에게서-역자 추가) 돌아오는 무엇이든 받아들일 뿐이다.

아이스킬로스(Aeschylus)의 <결박된 프로메테우스 Prometheus Bound>와 오비디우스(Ovid)의 <변신 Metamorphoses> 그리고 코레지오(Correggio)의 <제우스와 이오 Jupiter and Io>에서 묘사된 신성한 구름에 대한 두 번째 사례에서, 신성한 구름은 좀 더 침습적(invasive) 특성을 띠게 된다. 이 에피소드에서, 제우스(혹은 조브, 주피터)는 결국 스스로를 구름으로 변형시키고 이오를 백색 암소로 변형시키기 전에, 헤라(혹은 주노)로부터 이오를 숨기려고 인간인 이오를 구름으로 덮는데, 이는 고양된 근접성을 통해 그의 욕망이 필요로 하는 속임수를 계속하기 위해서였다. 이 사례에서 구름은 모호하게(obfuscating) 만드는 동시에(구름은 특정 정보를 숨기거나 가시적으로 만들 수 있기 때문에), 궁극적으로 세상과의 연속적(continuous) 관계에 놓여 있다. 구름은 환경(숨기는 구름의 분포)과 행위성(인간 신체에 권력을 실행하는 구름으로서의 제우스) 간의 진동하는 역할을 맡는다. 구름은 구름-제우스가 이오를 인간에서 암소로 변형시켰을 때 예시된 것처럼 세계 내부의 신체를 변형시킬 수 있다. 그런데 이 안에서 총체적 몰입에 대한 욕망은 (코레지오의 회화에서 예증된 것처럼) 항구적인 것으로 남는다. 이런 구름은 연결에 대한 의욕적인 행위를 통해 세상에 퍼져나가는 포착(capture)의 논리를 재현한다. 이런 관점에서 코레지오에 의해 재현된 제우스-이오 신화에 대한 위베르 다미쉬(Hubert Damisch)의 논의는 주목할 만하다. 이 논의에서 위베르 다미쉬는 제우스가 그의 욕망의 대상을 시선으로부터 숨기기 위해서 뿐만 아니라, “이나코스의 딸(이오)의 모든 탈출의 기회를 부정하기” 위해서도 구름의 형태를 취한 것이라고 제안했다(2002: 23).

권능을 부여함과 동시에 옭아매는 것으로서의 구름에 대한 개념적 역사로의 이런 우회는 정당한데, 왜냐하면 오늘날 분산 네트워크의 가장 새로우며 과장되고 선전된 형태를 묘사하는 것은, 포착에 대한 다소 노골적인 암시와 로그인과 로그아웃(또는 온라인과 오프라인) 간의 명확한 구분을 가지는 웹(거미줄)이 더 이상 아니기 때문이다. 오늘날 일과 여가의 컴퓨팅에 대한 대중적이고 상업적인 틀 짓기에서 점점 호명되는 것은, 현존에 대한 지속적인 연결성의 특권화 그리고 덫 혹은 포착에 대한 명백한 암시를 지니지 않는 개념적 비물질성의 표현을 동반하는 클라우드다.

폭넓게 말해서, “클라우드 컴퓨팅”은 개별적인 국지적 기계부터 분산 네트워크에 이르는 하드웨어, 프로그램, 그리고 데이터를 포함하는 연산 자원(computational resources)의 재배치를 묘사하기 위해 사용된다. 일과 여가 컴퓨팅―이 구분은 점점 유지 불가능해졌으며, 클라우드 컴퓨팅이 이에 공헌했다―의 연산적 생태계에 대한 클라우드 컴퓨팅의 주요한 기여는 이용자가 저장과 처리의 거대한 물질적 형식에 근접해야할 필요성의 제거이다. 얘기될 필요가 있는데, 이런 필요성 그 자체는 컴퓨터의 발명 이래로 점진적으로 축소되고 시야로부터 멀어져왔다. 새롭고 경계 없는 생산성의 원천으로서의 클라우드 컴퓨팅은 애플과 마이크로소프트 같은 전지구적인 기술 기업들 그리고 서비스로서의 클라우드 인프라구조에 대한 이런저런 변형태들을 약속하는 소규모 스타트업의 선두에 놓이면서 광고판, 버스 정류장, 그리고 웹 광고에 부착된다.

이때, 한편으로 클라우드 컴퓨팅은 연산(정보 노동의 모든 형식 그리고 소셜 네트워킹과 웹 검색 같은 소위 여가 컴퓨팅 또한 포함하는)이 발생할 수 있는 장소의 광대한 확장을 약속한다. 여러 면에서, 이것은 분산 네트워크를 더 넓은 접속의 공간으로 단순히 확장시키는 것이다. 다른 한편으로, 클라우드 컴퓨팅은 더 작고 덜 강력한 기계의 네트워크 사이로 태스크가 퍼져나가는 분산 처리의 보다 큰 권력과 유연성을 위해, (하나의 주어진 태스크가 완수되는 고정된 장소로서의) 개인용 자급식 컴퓨터를 없애겠다는 보다 급진적인 약속을 만든다. 태블릿 PC와 스마트폰을 포함하는, 거의 스크린으로 구성된 컴퓨팅 기기의 점진중인 편재성은 산업(혹은 포스트산업, 혹은 네트워크―이 역사적 시기에 부착된 용어의 순전한 다양성은 이 역사적 시기의 가장 긴박한 특징에 대한 파악의 어려움을 충분히 지시한다) 사회의 분산된 연산 양식이 가지는 영향력의 명확한 증거를 보여준다.

처음에 제기되었듯이, 현재 이 논문은 네트워크 형식의 클라우드(구름) 반복에 대한 정치적 독해를 경유하는 작업에 관심이 있다. 이런 독해는 표층-수준의 정치적 내용이나 정치적 활용의 추적을 통해 발생하는 것이 아니라, 오히려 기술적 특성, 문화적이고 개념적인 틀 짓기, 그리고 클라우드 컴퓨팅이 촉진하는 특정한 정치경제학적 관계들에 의해 형성되는 복합체를 경유하여 발생하는 것이다. 이는 클라우드 컴퓨팅이 내용 및 활용의 수준에서 정치적인 의미를 지니지 않은 것처럼 보이기 때문이 아니다. 사실, 클라우드 컴퓨팅의 표층적인 정치적 함의의 사례는 충분히 찾기 쉽다. 예를 들어, 아마존 웹서비스(AWS, Amazon Web Services)의 한 홍보부 시니어 매니저인 케이 킨튼(Kay Kinton)은 2010년 12월 28일의 홍보 이메일에서 지난 한 해 동안 미국 정부가 AWS에게 제공 받은 클라우드 서비스를 광범위하게 활용한 사실을 자랑스럽게 설명한다. 길게 인용할 가치가 있는 이 이메일에서 그녀는 이렇게 쓴다.

2010년에 정부의 AWS 채택은 크게 증가했습니다. 경기부양법안 책임 및 투명성 위원회는 2010년 3월 Recovery.gov를 AWS로 이전했을 때, 클라우드-기반 환경으로 이동한 첫 번째 범정부 기관이 되었습니다. 오늘날 우리는 AWS를 활용하는 20개 정도의 정부 기관이 있으며, 미국 연방 정부는 계속해서 빠르게 성장하고 있는 고객 부문 중 하나입니다. 미국 연방총무청은 AWS에 정부의 클라우드 스토어 프런트인 Apps.gov을 통해 정부 기관에게 클라우드 서비스를 제공할 수 있는 권한을 부여했습니다. AWS의 추가적인 고객들은 다음을 포함합니다. 미국 재무부, 국립공문서관의 연방 관보 2.0, 미국 에너지부 산하의 국립 재생에너지 랩의 openEI.org 프로젝트, 미국 농무부의 보충 영양 지원 프로그램, 그리고 나사의 제트 추진 연구소. 현재 AWS의 규제 준수 지침은 연방정보보안관리법, 결제카드산업 데이터보안표준, 국제표준기구 레벨1의 27001, 감사 표준서 유형 Ⅱ, 건강보험 이전 및 책임에 관한 법을 포함합니다. 그리고 우리는 AWS의 혜택을 더 쉽게 받을 수 있도록 계속해서 자격과 인가를 구하려고 노력하고 있습니다.(위너에 의해 2010년에 인용됨)

킨튼의 이메일이 제기하는 명백한(누군가는 전통적이라고 말하고 싶을 것이다) 정치적 문제는 특히나 이전에 위키리크스(Wikileaks)에 제공되었던 서버 호스팅 서비스를 아마존이 종료시켰던 것을 고려해보건대 정부와 거대 기업 간에 맺은 관계의 본질과 영향력과 관련된다(Winer 2010). 직설적으로 말해서, 이런 문제는 상당한 중요성이 남아있더라도 이 논문에서 엄청난 관심의 대상은 아니다. 왜냐하면 이런 문제들은 현재의 역사적 계기들을 특징짓는 사회정치적 논리의 새롭고, 정보적이고, 시스템적인 양식의 등장에 선행하는 국가 부패와 기업 주권에 대한 관심사를 단순히 반영하기 때문이다.

정보 문화가 이론에 제기하는 문제들은 클라우드 컴퓨팅을 비판하려는 현존의 시도들에서 전경화된다. 예를 들어, 슬라보예 지젝(Slavoj Zizek)은 클라우드 컴퓨팅이 콘텐츠를 보편적으로 접근 가능하게 만들겠다고 약속하면서도 독점적 소유권을 콘텐츠에서 인프라구조로 양도하는 과정에 대해 간단히 서술해 왔다(2011). 줄리안 어산지(Julian Assange)는 클라우드 플랫폼 자체에서 편재적인 연결성의 사회적 영향력까지 훑으면서, 러시아 투데이와의 2011년 5월 TV 인터뷰에서 구글, 야후, 그리고 페이스북에 대한 편재적인 접근을 “끔찍한 스파이 기계”1의 구성으로 비난했다. 클라우드 컴퓨팅이 기업의 탐욕과 기업-정부의 모의와 함께 존재한다는 점을 우려하는 이런 반응들 각각은 클라우드 컴퓨팅이 상징하는 새로운 형식의 문화 논리를 경유하여 작업하는 데에는 큰 도움이 되지 않는다. 지젝과 어산지에 의해 생산된 이런 설명들은 생산 양식과 사회 통제 사이에 존재하는 얽힘의 보다 “전통적인” 형식에 집중하는 동안 손대지 않은 통치성(governmentality)과 경제주의(economism)의 새롭게 부상하는 형식들을 남겨둔다. 제임슨이 『지정학적 미학 The Geopolitical Aesthetic』에서 설득력 있게 논의했듯이, 이런 음모론 서사의 유형은 사실 후기 자본주의의 구조적인 특성에 사람들이 관여하는 것을 막는 데 기여한다. 제임슨에게, 음모론 서사는 탐욕적이든 부패했든 아니면 둘 다든 간에, 식별 가능하고 지명 가능한 (손댈 수는 없는) 개인들이 후기 자본주의의 정치 경제에 대한 구조적 무관심을 대신하도록 허용함으로써, 세계 체제에 대한 상상할 수 없는 규모와 과잉결정으로부터 주체를 보호한다. 세계 체제 자체가 물질적 기술이자 개념적인 틀로서의 분산 네트워크와 동의어가 될 때, 이런 형식을 비판하기 위해 최적화된 분석 양식에 대한 필요성은 명확해진다(분산 네트워크의 결과들을 특정한 개별 노드와 행위자들에게 이전시키는 것이 아니라).

독점이나 모의에 집중하는 것은 곧 주어진 사회 체제를 추동하고 묘사하게 되는 형성적이고 기술적인 논리에 직면하기를 회피하는 것이다. 이는 이런 설명들이 유용한 지점을 가지고 있지 않다고 말하는 게 아니다. 예를 들어, 우리는 지젝이 건드리는 독점적 인프라구조가 포스트-포드주의적(post-Fordism) 경제주의에 특유한 이익의 주요 원천으로 지대 반환을 예시하는 방식에 분명히 관심을 가져야만 한다. 하지만 만약 포스트-포드주의에 대한 역사적이고 물질적으로 구체적인 비판에 이르고자 한다면, 제임슨의 인지적 지도그리기(cognitive mapping)(세계 체제로부터 관계들에 대한 파악 가능한 도표를 뽑아내는 방식, 이 방식은 도표의 복잡성을 통해서 우리로 하여금 위에서 묘사된 편집증적 환상의 유형을 포기하고 추적할 수 있게 해준다)와 유사한 방법론을 적용할 필요가 있다. 인지적 지도그리기는 네트워크 형식을 서술의 은유로서 사용하는 데 그치지 않고, 네트워크 형식이 모델링하는 세계가 정보학의 총체화하는 논리 너머에 존재하는 모델링할 수 없는 세계(unmodelable world)와 충돌하는 방식을 설명한다. 다른 말로 하면, 우리는 클라우드 컴퓨팅에서의 은유적인 것과 기술적인 것의 상호작용으로부터 인지적 지도를 끌어내야만 한다. 이는 간단한 프로젝트가 아니다. 왜냐하면 특히 제임슨의 분석에서 인지적 지도그리기에 대한 요구로 이어지는 구조를 재현하는 문제를 애초부터 없앨 것을 분산 네트워크의 형식 자체가 약속하기 때문이다. 그럼에도 인지적 지도그리기는 필수적이다.

이런 접근법의 중요성에 대해 말하는 것은 알렉산더 R. 갤러웨이(Alexander R. Galloway) 그리고 유진 새커(Eugene Thacker)와 방법론적으로 일치를 이루는 것이다. 알렉산더 R. 갤러웨이와 유진 새커는 히어트 로빙크와 플로리안 슈나이더(Florian Schneider)에 응답하면서, 네트워킹의 정치적 차원(로빙크와 슈나이더가 “정보-제국(Info-Empire)”으로 정의했던 것)은 기업 권력과 국가 권력의 용어로 정의되어서는 안 되고, 대신에 “매체 자체의 수준”에서 발화되어야 하며, “그렇지 않으면 우리는 더 이상 정보-제국이 아닌 기업의 탐욕과 파시즘이라는 더 친숙한 주제에 대해 이야기하고 있는 것”이라고 말한다(2004). 갤러웨이와 새커에게 정보 통제는 “네트워크 내부에 내장된 통제의 실제적인 기술들을 통해 정의되어야만 한다.” 이 에세이는 클라우드 컴퓨팅을 경유하여, (네트워크 형식의 가정된 비물질성에 의해 보류된 이론적인 응답의 방식을 끌어내기 위해 권력의 네트워크 모델을 긁어모으는) 이런 원칙을 추구하고자 한다.

이런 분석에 내재한 중대한 이론적 문제, 즉 분석의 추구를 더 필수적으로 보이게 만드는 이론적 문제는 기술 자문회사 샤펠 앤 어소시에이츠(Chappell and Associates)의 최고 경영자 데이비드 샤펠(David Chappell)이 마이크로소프트의 후원을 받아 작성한 2008년의 보고서 「클라우드 플랫폼에 대한 짧은 소개」에서 확인할 수 있다. 여기서 샤펠은 이렇게 말한다.

다가오는 클라우드 컴퓨팅으로의 전환은 우리 산업의 주요 변화입니다. 변화의 가장 중요한 부분 중 하나는 클라우드 플랫폼의 출현입니다. 클라우드 플랫폼이라는 이름이 보여주듯, 이런 종류의 플랫폼은 개발자들이 클라우드에서 실행되는 어플리케이션을 작성하거나 클라우드에서 제공된 서비스를 이용할 수 있게 합니다. 아니면 둘 다 가능하게 합니다. 오늘날 다른 이름들이 이런 종류의 플랫폼을 지칭하는 데 사용되며, 여기엔 온-디맨드 플랫폼 그리고 서비스로서의 플랫폼(PasS, platform as a service)과 같은 이름이 포함됩니다. 뭐라 불리든, 어플리케이션을 떠받치는 이런 새로운 방식은 엄청난 잠재력을 가집니다.(2008: 13)

보고서의 말미에서, 샤펠은 “어플리케이션 플랫폼의 다음 세대가 여기에 있습니다”고 선언하는데(2008: 13), 이 이전에 위에서 인용되었던 부분의 마지막 줄에서, 그는 클라우드(구름) 은유 자체가 모델의 필수적이지 않은 요소, 즉 “온-디맨드 플랫폼”과 “서비스로서의 플랫폼”을 포함하는 다른 용어들과 상호교환 가능한 필수적이지 않은 요소라고 제안한다. 하지만 이런 용어들은 클라우드라는 관념과의 명확한 차이를 보여준다. 플랫폼에 대한 일반적인 관념은 하나의 물질성을 암시하는데, 이 물질성은 “클라우드”라는 수식어에 의해 개념적으로 변형되거나 개념적으로 모호해진다. [그리고 이안 보고스트(Ian Bogost)와 닉 몬트포드(Nick Montfort)의 “플랫폼 연구” 프로젝트 혹은 플레이어-캐릭터가 빠져 죽을 수 있는 개방 공간 내부의 견고한 구성단위(플랫폼)에 대한 탐색이 주요한 동역학인 비디오 게임의 장르 “플랫포머(platformer)”에서와 같이 여기서는 플랫폼을 특정한 컴퓨터 하드웨어 구조를 지칭하는 것으로 생각한다.] 다른 말로 하면, 샤펠이 제시한 용어의 무관계성에 개의치 않고, 클라우드 컴퓨팅이 시사하는 물질적 시스템의 비물질성에 대한 강조는 증가하는 편재성과 문화적 틀 짓기에 핵심적인 것으로 등장한다.

위에서 암시했듯이, 문화적으로 바라본 클라우드(구름)의 가장 명백한 특징은 구름의 명목상의 비물질성과 무정형성(amorphousness)이다. 다미쉬가 『/구름/의 이론 A Theory of /Cloud/』에서 말했듯이, 구름이라는 관념은 “윤곽(outline)과 경계 획정(delineation)이라는 바로 그 관념과 모순되며, 상대적인 비현실성을 통해 고전적 의미로 형상(shape)을 정의하는 고체성, 영속성, 그리고 동일성의 부정을 구성한다.”(2002: 15) 다미쉬에 있어서, 구름은 직선적 관점을 격퇴시키며 그러므로 직선적 관점의 수적 합리성의 반대에 서 있다. 다미쉬에게, 구름 속의 신체는 “중력의 법칙 그리고 마찬가지로 직선적 관점의 원리에서 벗어날 수 있”으며 스스로를 “가장 임의적인 위치, 단축, 변형, 분열, 확대, 그리고 허황된 헛소리에” 양도한다(2002: 15). 유연하긴 하지만 명확한 물질적 형식에 구속된 웹(거미줄)과는 대조적으로, 구름은 변형, 압축, 확장, 강화될 수 있으며 혹은 가용한 공간에 맞게 줄어들 수도, 지구의 물질적 기반의 도달범위 너머로 뻗어나갈 수도 있다. 아무튼, 비물질적 구름(클라우드)과 물질적 네트워크의 통합은 광섬유 분산 네트워크보다도 위상수학 분과에 더 가까운 근접성을 보여주는데, 왜냐하면 이 통합은 (적어도 개념적으로는) 훨씬 더 광범위하게 다른 형체와 배열로 변형될 수 있기 때문이다.

게다가, 클라우드 컴퓨팅을 정치경제적 형식으로 이론화하는 데 도움이 될 수 있는 클라우드의 형성적 측면―이 차원은 논문의 시작을 열었던 아리스토파네스에 대한 논의에서 언급되었다―의 두 번째가 있다. 스티브 코너(Steven Connor)가 제안했듯(2009), 구름(클라우드)은 물질적 지구와 천상의 하늘 사이, 혹은 내재성(immanence)과 초월성(transcendence) 사이에 거주한다. 구름은 “상공, 천상의 경이로운 영역, 그리고 축축한 지구 사이의 중간 영역에 거주한다.” 이는 윌리엄 워즈워스(William Wordsworth)의 작업에 나타나는 구름의 독특한 출현에 의해 뒷받침된다. 론 브로글리오(Ron Broglio)가 『픽처레스크의 기술들 Technologies of the Picturesque』에서 지적했듯이, 윌리엄 워즈워스는 각기 다른 시간에 구름을 초월적인 유리한 지점이자 지구에 속박된 관찰자를 둘러싼 어지러우며 합리성을 격퇴하는 혼돈으로 제시한다(2008: 82–92). 『잉글랜드 북부의 호수 지구 가이드 A Guide through the District of the Lakes in the North of England』에서 풍경에 대한 총체적인 탐구를 독자들에게 제시하려고 시도하면서, 워즈워스는 우리가 “우리의 정거장이 가장 고도가 높은 곳 위의 구름이 될 것이라고 상상해”보기를 요청한다(1835: 2–3). 여기서 구름은 아래 세계에 대한 특권화된 관점을 제공하지만, 이는 명백히 상상적인 것으로서 문화적으로 틀지어진 것이다. 워즈워스의 『서곡 The Prelude』 6권 말미에 등장한 재현에서 암시된 바와 같이, 구름은 특권화된 시야를 제공하지만 동시에 이해를 모호하게 하거나 중지시킬 수도 있다. 복잡한 현상에 직면하여 객관성에 대한 계몽주의적 관념이 붕괴하는 것을 보여주는 장면에서, “고삐풀린(unfettered)” 구름은 “훼방을 놓는 바람(thwarting winds),” “웅얼거리는 바위(muttering rocks),” 그리고 “광분한 물줄기(raving stream)”와 나란히 자리를 차지한다. 이때, 무정형성에 더해서 구름은 지식과 맺는 양가적인 관계 그리고 구름의 정확한 위치와 대조되는 사이에-있는(in-between) 상태를 보여준다.

물론, 특히 커뮤니케이션과 관련하여 오늘날 이런 사이에-있는 상태를 가리키기 위해 널리 쓰이는 다른 용어가 있는데, 이는 매개(mediation)라는 용어다. 고대 그리스 철학에서 종종 주장된 개념으로서의 매개의 부재를 고려하면서, 프리드리히 키틀러(Friedrich Kittler)가 “아리스토텔레스는 ... 두 ‘중간자(betweens)’로서, 두 가지 원소, 즉 공기와 물을 언급한다. 다른 말로 하면, 그는 그리스어 공용의 전치사―메타쿠(metaxu), 즉 사이에(between)―를 철학적 명사 혹은 개념―토 메타쿠(to` metaxu), 매체(the medium)―으로 전환한 첫 번째 인물이었다. 부재와 존재, 아득함과 가까움, 존재와 영혼의 ‘중간에는’ 매개적인 관계(mediatic relation) 말고는 아무것도 존재하지 않는다.”라고 말했을 때 (2009: 26), 그는 이런 연결을 명확하게 만들었다. 이와 같이, 아리스토텔레스의 두 ‘중간자’는 기상학적 현상으로서의 구름의 두 가지 구성요소로 나타난다. 이때, 웹(거미줄)과는 확실하게 다른 방식으로, 구름은 근본적으로 매체다(혹은 더 정확히 말해서는, 키틀러가 아리스토텔레스까지 거슬러 올라갔던 공기와 물이라는 두 원소 미디어의 합성물이다). 이런 관점에서 보면, 구름이 초월적인 에테르성(ethereality)과 복잡한 물질성의 영역들 사이를 진동하는(그리고 그렇게 진동함으로서, 연산으로서 제시된 소프트웨어에 대한 키틀러와 희경 전의 비판을 잘 비추어주는) 방식은 클라우드 컴퓨팅의 정치적 특성을 고려할 때 매우 암시적인 것으로 드러난다. “온-디맨드 컴퓨팅”이나 “서비스로서의 컴퓨팅”이 아닌, 기술적 시스템의 지배적인 문화적 틀 짓기로서의 “클라우드 컴퓨팅”이 등장함으로써 나오는 비판적 질문은 이제 우리가 무엇을 결정할 수 있는가에 대한 것이 되었다. 동시대 문화정치 내부에서 클라우드 컴퓨팅의 상징적 역할을 보강하는 기술적 차원과 문화적 차원의 상호연결로 돌아가기 이전에, 이 질문에 대한 답을 시작하기 위해서는 기술 개발과 원형-신자유주의적인(proto-neoliberal) 몽상이 뒤얽힌 프로그램으로서의 사이버네틱스( cybernetics)에 대한 역사로 우회하는 것이 필수적이다.

사이버네틱스와 네트워크

1963년 4월 23일, “은하간 컴퓨터 네트워크 회원과 동맹(Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network)”에 수신된 한 제안서에서(이 단체는 이전에 존재하지 않았다가 이 제안서에 의해 그 자체로 실체화되었다), J. C. R. 리클라이더(J. C. R. Licklider)는 다양한 컴퓨터들에 저장된 프로그램 및 데이터의 자동 풀링(통합)을 사용하는 문제 해결에 대한 기나긴 묘사를 개괄한다. 이 설명에서, 리클라이더는 “정교한 네트워크-제어 시스템”을 구현하기를 원했다고 말한다(1963). 이 정교한 네트워크-제어 시스템에서, 그(즉, 사용자)는 “데이터를 전송하여 다른 곳에 있는 프로그램에서 데이터가 작동되게 만들 것인지, 혹은 프로그램을 가져와 그 프로그램을 통해 [그의] 데이터에 대한 작업을 할 것인지를 결정하지 않을” 것이다. 대신에, 그는 “위의 사항들을 수행하기 위해”서 “어찌 됐든 간에, 컴퓨터 혹은 네트워크에” 맡겨버릴 수 있다.

리클라이더가 제안한 것은 공간에 분산된 연산이다. 컴퓨터의 크기와 속도가 스마트폰 같은 휴대용 디바이스는 말할 것도 없고 개인용 컴퓨터라는 개념도 생각하기 어렵게 만들었던 시기에, 이런 분산 컴퓨팅의 구현은 불가피한 일이었다. 리클라이더가 1968년의 논문 「커뮤니케이션 장치로서의 컴퓨터 The Computer as Communication Device」에서 계속해서 제안한 것처럼, 분산 처리와 병렬 처리를 통해 복잡한 연산을 완수해야 할 필요성은 사실 분산 네트워킹의 개발을 추동했으며, 1969년 10월 아파넷(ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network)의 첫 번째 배치로 이어졌다.

만약 우리가 분산 처리의 원칙이 디지털 컴퓨터 네트워킹에 대한 최초의 실제 사례보다 오래됐을 뿐 아니라, 사실 디지털 컴퓨터 자체보다도 실제로 오래되었다는 것에도 주목한다면, 클라우드 컴퓨팅의 역사적 차원은 심화된다. 루이스 프라이 리차드슨(Lewis Fry Richardson)의 1922년 저서 『수치적 과정을 통한 기상예보 Weather Prediction by Numerical Process』는 지구 위에 가상의 격자(grid)를 배치하는 것에 대해 묘사한다. 리차드슨의 체계에 따르면, 각각의 격자 세포는 “연산자(computer)”(이 경우에는 인간 수학자)를 포함할 것이다. 이 연산자는 첫 번째로는 더 큰 방정식의 특정한 하위 세부항목(subsection)을 전담하고, 두 번째로는 전신을 이용해 이런 하위루틴(subroutine)의 결과를 전송하고 미래의 날씨를 예측하는 일부 중심지역에 이 결과들이 종합될 수 있게 하는 것을 전담할 것이다. 물리적 공간에 대한 추상적인 연산적 접근법에 뿌리를 둔 네트워크 논리의 일반 원칙은 워런 맥컬러(Warren McCulloch)와 같은 사이버네틱스 학자들의 지적 형성에서 더 이전의 선조들을 가지고 있다. 맥컬러는 사후에 ASC 포럼에서 출판된 에세이에서, 1910년대 후반 로프를 다루는 선박술(marlin-spike seamanship)을 통해 위상학과 수학적 커뮤니케이션 이론을 배운 것에 대해 썼다. 그는 해군 이등병으로 배치되었을 때, 수기신호(semaphore)를 훈련했으며 “노련한 고래잡이 선장들에 의해 개선된 구면 삼각법의 철저한 실무 지식”을 얻었다(1974: 5). 사이버네틱스에서 그의 작업의 논리적 기초를 구성한 것은 이런 것들의 융합이었다. 이런 사유 방식에 대한 투자는 1943년 월터 피츠(Walter Pitts)와 공동 저술한, 가장 잘 알려지고 영항력 있는 맥컬러의 논문 「신경 작용에 내재한 개념에 대한 논리적 미적분학 A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity」에서 명확히 볼 수 있다. 이 논문에서 뇌는 이진법적인 온/오프 스위치처럼 작동하는 뉴런들의 네트워크로 이론화된다.

피터 갤리슨(Peter Galison)(1994)과 필립 폰 힐거(Philipp von Hilgers)(2011)가 말했듯이, 사이버네틱스의 역사는 추상적인 부호적 개념화와 물질적 기술 간의 종종 문제를 일으키는 상호작용을 특징으로 하는데, 갤리슨과 폰 힐거는 모두 상징적인 것으로서의 블랙박스에 중점을 두고 있다. 이 원칙을 블랙박스 너머, 즉 공간에 대한 위상학적 재현과 분산 처리라는 일반 관념으로까지 확장함으로써, 위에서 설명된 각각의 공간적 사례가 어떻게 물질적 시스템(전신을 가진 수학자들의 네트워크 혹은 이진 뉴런들의 네트워크)과 이산화/연산 가능한 것으로서의 내부/외부 세계에 대한 일반적이고 추상적인 원칙을 환기시키는지 보기 쉬워진다. 이와 같이, 역사적 현상으로서의 사이버네틱스 논리의 출현에서 총체적으로 연산 가능한 세계 그리고 컴퓨터로서의 세계의 상호 연결된 개념화는 밀접한 관계를 보여주는 것으로 나타난다. 동시대의 정치경제학적 상황에 대한 비판의 기초를 형성해야만 하는 구체적인 공학적 문제와는 대조적으로, 두 가지 형성의 기저에 있는 원칙은 사이버네틱스 논리가 전체적으로 세계에 적용될 수 있다는 것이다.

이런 역사적 맥락에서 볼 때, 클라우드 컴퓨팅은 관리의 양식(management style)을 묘사하는 것으로 주요하게 간주되어야만 한다. 티쿤 콜렉티브(Tiqqun collective)가 논의했듯, 포스트 산업 사회에서 관리가 “정치뿐만 아니라 모든 인간의 활동까지 묘사하는 가장 기본적인 은유”를 재현한다는 점에서 말이다(Tiqqun 2001:44). 때문에 티쿤이 묘사하는 시대―신자유주의 통치성, 질 들뢰즈의 제어 사회, 마이클 하트와 안토니오 네그리의 제국, 뤽 볼탕스키와 이브 치아펠로의 “자본주의의 새로운 혼,” 그리고 마누엘 카스텔의 “네트워크 사회”의 시대―는 운용 연구, 게임 이론, 셀룰러 오토마타, 그리고 시스템 동역학의 사이버네틱스 논리에 내재한 이 시대의 뿌리를 통해 가장 통찰력 있게 정의될 수 있다. 이 사이버네틱스 논리에서, 정보의 포착, 표본 추출, 최적화, 통계 모델링, 그리고 시뮬레이션은 동일한 논리를 통해 뇌와 신경 체계, 사회적 삶, 경제학, 그리고 전지구적 전쟁의 지도를 그릴 것을, 그리고 이것들을 동일하게 예측가능하도록 만들 것을 약속(혹은 위협)한다.

인간 행동을 포착해 모델링하고 시뮬레이션할 수 있게 만드는 것은 현재 시기의 정치경제학적 형성에서 중요한 실천이다. 그리고 클라우드 컴퓨팅은 연결성의 무정형 구체를 경유하는 연결을 도입하면서 모든 공간을 가로질러 연산을 실행 가능하게 만들뿐 아니라 연산 과정 자체를 공간에 퍼져 나가도록 하겠다는 약속을 하는데, 이런 점에서 클라우드 컴퓨팅은 상징적인 기술을 대표한다. 요컨대, 클라우드 컴퓨팅은 리차드슨이 1922년에 꿈꿨던 과정, 즉 자발적인 이용자들의 활동이 모든 행동과 모든 공간을 이산화하는 과정의 실현을 약속한다. 이 이야기가 클라우드 컴퓨팅을 상징으로 취하는 정보 문화에 비판을 가하기 위한 근본적 주장이 될 수 있도록 해야 한다.

포착 사업

클라우드 컴퓨팅이 불러들이는 가장 명백한 정치경제학적 비판 중 하나는 클라우드 컴퓨팅이 소프트웨어를 사용자들이 점유할지도 모르는 모든 공간에 접촉하도록 배치하면서 노동의 시간과 노동의 공간을 확장하는 방식에 대한 것이다. 사무실뿐 아니라 기차 혹은 버스에도, 재택근무 공간뿐 아니라 소파 혹은 침대에도, 인터넷 카페나 호텔만이 아니라 해변에서도 말이다. 하지만 노동 시간과 노동 공간의 확장은 클라우드 컴퓨팅이 포스트-포드주의적 정치경제를 실현하는 방식의 제한된 묘사만 보여줄 뿐이다. 이런 제한된 묘사는 가치를 창출할 수 있는 활동으로서의 노동에 대한 고전적인, 즉 전-사이버네틱스적인 개념에 국한된 것이다. 해변에서의 노동 그리고 자동차부터 장편 영화까지, 동시대의 상품 제조에 핵심적인 컴퓨터 기반 설계와 생산의 다양한 형태들을 가능하게 하는 것에 더해서, 클라우드는 처리 과정에 포화도를 더한다. 이 과정에 의해, 네트워크화된 연산은 (1) 소프트웨어를 통해 인간의 활동을 복잡한 개별적 특성의 현상에서 패턴, 모델, 혹은 알고리즘으로 변환하는 것을 촉진하며, (2) 마우스 클릭, 웹 서핑, 게임 플레이, 그리고 모바일 앱 데이터와 같은 이산적인 행위로부터 생산적인 노동을 추출하며 활동의 패턴을 화폐화하는 것을 가능하게 만든다.

이 두 단계 중 첫 번째 단계의 주요 특징은 필립 E. 아그레(Philip E. Agre)의 개념인 “행위의 문법(grammars of action)”에서 명확히 볼 수 있다. 인간의 행동은 소프트웨어 매개의 노동에 의해 “행위의 문법”으로 주조된다. 행위의 문법의 체계적 생산, 즉 컴퓨터 매개의 생산 양식에 의해 필요해지고 컴퓨터 매개의 생산 양식에 의해 결정되는 조직 논리에 대한 아그레의 이론화는 이전 시기 미셸 푸코(Michel Foucault)가 논의했던 것과 같은 신체를 조건 짓는 감시의 양식과는 대조적으로 “포착(capture)”이라는 개념을 전제로 한다. 위에 열거된 단계의 두 번째는 마테오 파스퀴넬리(Matteo Pasquinelli)에 의해 가장 명확히 이론화되었다. 마테로 파스퀴넬리의 에세이 「구글의 페이지랭크 알고리즘: 인지 자본주의와 공통 지성의 지대추구 Google’s PageRank Algorithm: A Diagram of the Cognitive Capitalism and the Rentier of the Common Intellect」는 분산된 포착 논리가 동시대 생산에 있어 핵심이라는 것을 명확히 보여준다. 여기서 파스퀴넬리는 구글의 기본적인 기술적 방법의 작동에서 무보수 이용자들의 활동이 구글의 막대한 수익성의 핵심에 놓이는 방법을 탐구한다. 구글의 기술적 방법은 분산 네트워크 형식에 의해 약속된 총체적 평등의 평평한 존재론을 생산하는 것이 아니라, 노드가 수신하는 링크와 연결의 양에 기반한 엄격한 위계 속에서 노드들을 위계화하고, 그럼으로써 지속적인 사용자의 활동에 대한 동기부여를 상업적인 웹 설계의 핵심에 배치한다.

위에서 언급된 두 단계의 혼합된 작동―포착, 이산화, 행위의 조건화 그리고 행동 패턴의 화폐화―이 자연스럽게 보이도록 만들어지는 방법에 대한 연구는 여전히 적긴 하지만, “측정 가능한 존재와 활동의 활성적, 표현적, 착취적, 에르고드적, 정력적, 주도적인 물질화”의 구현으로서의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, graphical user interface)에 대한 갤러웨이의 묘사(2007: 87)는 디지털 기술이 온라인 행동을 활성화하고, 조건 짓고, 측정하고 화폐화하는 방식에 대한 분석 양식을 향하도록 우리에게 가리켜 준다. 그런데, 우리가 만약 이전의 절에서 논의한 구름의 신성한 형식―세상의 위 그리고 내부에 앉아 있는 구름, 정보를 전해주고 권한을 부여해준다는 약속을 하는 구름, 접촉되고 연결될 것을 간청하는 구름, 우리가 진입할 수는 없지만 우리에게 진입할 수는 있는 구름―으로 다시 돌아간다면, 컴퓨터와 네트워크가 신성한 형식으로 개념적으로 사라짐으로써 수행되는 역할을 보기에 어렵지 않다. 이것을 대강의 역사적 용어로 말해보면, 만약 스펙타클 사회의 상품 미디어가 아편이라면, 디지털 미디어는 흥분제다. 이것은 그 자체로 거의 모든 동시대의 웹 이용의 조건이지만, 클라우드 컴퓨팅은 영구적인 연결성을 주요 서비스로 만듦으로써 소프트웨어 인터페이스의 인공적으로 투명하며 마찰 없는 논리를 확장한다. 그리고 여기서 우리는 페이스북, 이메일, 연락처의 연결과 같은 통화, 이메일, 웹서핑의 총체적 동기화에 대해 생각한다. 이 총체적 동기화는 점점 더 스마트폰 이용의 기본 구성 요소가 되어 가고 있다.

이데올로기로서의 비물질성

키틀러(1997a, 1997b)와 희경 전(2005) 둘 모두 소프트웨어와 하드웨어의 역사적 분리 그리고 그 결과로 일어나는, 연산의 모든 것이자 궁극적인 것으로서의 소프트웨어를 표면상 비물질적인 것으로서 문화적으로 틀 짓는 것에 대해 두드러지게 글을 써 왔다. 키틀러와 전에게 있어서 명확한 정치적 논의가 등장하는 때는, 사용자의 행위를 불러들이고 보상하는 표지, 즉 직관적인 그래픽과 음향 표지를 동반하고 있으며 가장 폭넓게 분산된 사용자 인터페이스의 상업적이고 독점적인 지위가 문제화 될 때이다. 키틀러와 전의 역사적인 논의에서, 연산을 물질적 하드웨어의 작동이 아니라 사용자 행동의 특정한 형태를 보상하고 조건 짓는 그래픽과 음향으로 제시하는 이런 인터페이스는 하드웨어의 물리적 기층만큼이나 연산의 무심한 논리적 기반(전이 지적하듯, 이는 젠더와 인종을 포함하는 문화 정치를 함의한다)을 모호하게 하는 데에 기여한다.2

이런 난독화(obfuscation)의 역사적 과정에는 명백하게 클라우드 컴퓨팅의 등장이 속해 있는데, 이 역사적 과정은 확산의 일반 논리를 동반한다. 이 일반 논리에 의해 컴퓨터는 환경의 내부에서 점점 자연화된다. 이 과정은 이론적이고 허구적인 많은 텍스트에서 추적된 과정이다.3 이런 점에서 상징적인 것은 『게이머 이론 Gamer Theory』의 마지막 장에 대한 주석에서 매켄지 와크(McKenzie Wark)가 한 주장이다(2007). 매켄지 와크는 사이버공간(cyberspace)이라는 용어가 이제 “구시대적(archaic)”이며, 게임공간(gamespace)이라는 용어로 대체되어야 한다고 주장한다.4 『게이머 이론』에 걸쳐 상세히 서술되는 와크의 주장의 핵심은 이렇다. 사이버공간은 네트워크 컴퓨터 이용에 대한 하나의 이해와 상응하는데, 이런 이해 방식에 있어서 국지적 기계의 하드웨어와 소프트웨어는 분산 네트워크 위상학의 “엣지(edges, 연결들)” 혹은 커뮤니케이션 선 그리고 컴퓨터 바깥의 “실제” 세계와 명확히 구별된다. 반면에, 게임공간은 이런 구분이 와해되는 시기를 정의한다. 사이버공간에서 게임공간으로의 이동에 대한 일반적 상징은 클라우드 컴퓨팅이 가져온 구분의 와해, 즉 국지적 기계와 네트워크 사이, 혹은 노드와 엣지 사이의 구분의 와해에서 볼 수 있다. 사용자 경험의 구별된 영역으로서의 사이버공간이라는 관념에서 “실제” 공간과 “사이버” 공간의 구름 낀 혼합으로서의 게임공간이라는 관념으로 이행한 것에 대한 징후를 보고 싶다면, 사이버공간이라는 용어가 공식화됐던 윌리엄 깁슨(William Gibson)의 1984년 소설 『뉴로맨서 Neuromancer』에 나오는 컴퓨터와 인터넷 이용에 대한 묘사를 그의 2003년 최근 소설인 『패턴 인식 Pattern Recognition』에 나오는 것과 비교해보기만 하면 된다.

『뉴로맨서』의 디지털 매개 공간이 유명하게도 “환각(hallucination)”으로 묘사되었다면, 『패턴 인식』에서 디지털 매개 공간은 그 공간을 포함하는 환경을 형성하는 평범한 일상의 일부로서 접근된다. 인테리어 설계는 컴퓨터를 통합하는 방향으로 최적화된다. 사용자의 인터페이스에 시스템을 부여하는 “투명 마우스”는 기능성 그리고 결합된 집-일터의 미학을 뛰어 넘으며 동시대 연산의 주요한 이데올로기적 기능, 즉 컴퓨터의 물질성의 제거와 공간으로의 컴퓨터의 확장을 나타낸다(Gibson 2004: 3). 『패턴 인식』에서 컴퓨팅 장치는 절대 꺼지지 않고 대기 중일 뿐이며, 반면에 『뉴로맨서』에서 접속의 과정은 신경 체계와 기계의 거추장스러운 연결, 즉 물리적으로 교차되어야만 하는 컴퓨팅 시간과 비컴퓨팅 시간 사이의 분할에 대한 명확한 표현을 수반한다. 사이버공간으로 접속하는 동안, 『뉴로맨서』의 전문 해커 케이스(Case)는 “생각이 딴 데로 가 있는 손가락이 갑판을 어루만지고 해방의 눈물이 뺨을 스치며,” “어딘가,” “하얀 다락방에서 웃고 있는” 신체로부터 분리된다. 반면에 『패턴 인식』의 케이시 폴라드(Cayce Pollard)에게, 그녀가 온라인인 상태로 앉아 있는 “친구의 거실”이 가지는 친숙함은 브라우저 창에서 즉시 재생산된다(Gibson 2004: 3). 이는 점증하는 친숙함의 관계이지만, 또한 붕괴되고 있는 거리의 관계이기도 하다. 비현실적으로 렌더링하든 아니든, 『뉴로맨서』의 네트워크 연산을 특징짓는 인접 프로그램과 데이터는 사라졌다. 위의 관계는 그래픽 사용자 인터페이스에서 클라우드 컴퓨팅으로의 점진적 발전이 만들어내는 연산에 대한 관계이다. 사용자는 소프트웨어의 도구성과 편재성에 가까워지고, 소프트웨어를 가능하게 하는 논리적이고 물리적인 과정으로부터는 멀어진다.

깁슨의 두 소설에 나오는 네트워크 컴퓨터 이용에 대한 묘사는 사용자가 네트워크 컴퓨터와 맺는 관계의 1984년 판본과 2003년 판본 각각을 대표한다. 1984년의 환상은 하드웨어에 결코 접촉하지 않음에도 불구하고 사용자를 컴퓨터 내부의 환경에 배치한다. 왜냐하면, 전이 말했듯이, 인간을 기계로부터 이데올로기적으로 분리하는 것은 늦어도 1940년대에 시작됐기 때문이다. 2003년의 현실은 가정 혹은 공공 환경 내부로 사라지도록 설계 되어 왔던 스크린과 마우스 앞에 사용자를 배치하며, 사용자 그래픽 인터페이스 및 웹 클라이언트 및 프로토콜을 통해 무선으로 자원에 접근한다. 만약 『뉴로맨서』(그리고 그 전에는 <트론>)가 컴퓨터의 작동을 재현하는 가상 세계 내부의 사용자를 상상하고, 『패턴 인식』이 살아 있는 세계의 설계된 공간 내부의 컴퓨터의 자연화와 편재성을 묘사했다면, 클라우드 컴퓨팅은 컴퓨터가 환경으로 소멸되는 과정, 아니면 적어도 그런 과정이라는 꿈을 표상한다. 정보적 문화정치의 관점에서 이것이 가지는 함의는 명확하다. 클라우드 컴퓨팅은 정보적 포착의 사이버네틱스 논리의 확장과 페리에콘(periechon, 둘러쌈을 의미한다) 혹은 대기(atmosphere)의 상태에 대한 정의, 컴퓨터-로서의-세계와 세계-로서의-컴퓨터 양자의 이론적 등장을 시사한다.

(네트워크 이론의 수학적 원리의 언어를 사용하기 위해) 커뮤니케이션의 엣지 혹은 선으로 연결된 일련의 노드(자신만의 국지적인 소프트웨어와 하드웨어를 가지는 개별 컴퓨터)를 제시하는 네트워크의 오래된 웹 혹은 리좀 모델과는 대조적으로, 클라우드는 연산 가능성(computability)의 무정형 구체 혹은 대기에 포함되는 어떤 장치에서든, 데이터 그리고 하드웨어와 소프트웨어 자원 모두를 접근가능하게 만든다. 연결성을 노드/엣지 인프라구조로부터 떨어트림으로써, 클라우드는 컴퓨터뿐만 아니라 네트워크의 탈물질화를 제안한다. 그리고 이런 주장이 포스트-포드주의적 경제학에 대한 비판에서 특히 중요한 것인데, 왜냐하면 이런 주장이 사실일 리가 없기 때문이다. 노드 혹은 개별적인 컴퓨팅 장치―이것들은 데스크톱 PC, 넷북, 혹은 휴대용 전화가 될 수 있겠는데―는 명확히 물질적이며 필수적인 것으로 항상 남아있다. 심지어 SF가 꿈꿨던 명백히 유기적이고 투명한 인터페이스를 가지고 연산이 인간 뇌에 내장된 칩셋의 수준으로 옮겨간다 할지라도, 이런 기술적 증강물을 장착한 모든 인간 혹은 다른 것들을 셈함으로써 노드의 총계를 구하는 것은 여전히 가능할 것이다. 웹 유형의 네트워크가 노드와 엣지를 셈함으로써 측정과 재현의 가능성을 보장하는 곳에서, 클라우드는 재현은 제거하면서 이런 구성적 단위들의 존재는 제거하지 못한다. 역사적이고 이론적인 뿌리를 공유하는, 공간에 대한 사이버네틱스적 모델의 전통에서, 클라우드 컴퓨팅은 총체적인 연산의 환경을 상징한다. 이 총체적인 연산의 환경은 무정형성의 반대를 암시하는 포착, 이산화, 그리고 가치화의 기능을 유지하면서도 하드웨어의 물질적 경계가 사라지는 공간이다.

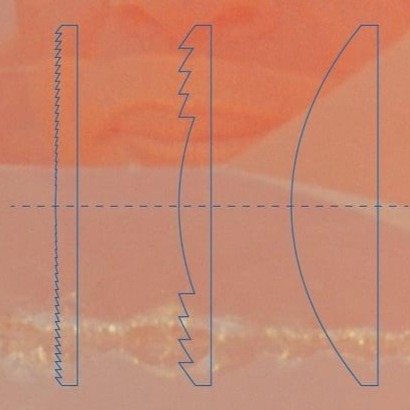

이런 관점에서 눈에 띄게 시사적인 것은 러스킨의 『근대 화가론 Modern Painters』 5권에서 제시된 직선형 구름 원근법에 대한 표본 연구다. 구름 이미지 자체의 중첩되는 무정형성에 의해 시각적으로(하지만 기능적으로는 아닌) 지워지는 기본 구조를 제시하는 데 있어서, 직선형 구름 원근법 표본은 다름이 아니라 리차드슨 그리고 그를 따르는 사이버네틱스적인 유산에서 제시된 네트워크 도표 혹은 격자로 구획된 풍경의 유형과 비슷하다. 이런 유사성은 보여주는 바가 많은데 왜냐하면 클라우드 컴퓨팅의 클라우드(구름)은 서비스의 실제 작동을 묘사하는 것이 아니라 클라우드에 대한 문화적 틀 짓기를 묘사하는, 개념적인 것이기 때문이다. 클라우드는 매개의 형식, 즉 비물질성과 매끄러움의 재현이다. 이 비물질성과 매끄러움의 재현은 구조화되고 직선화된 격자의 기능을 가져오면서도 모호하게 만드는데, 이 격자는 디지털 컴퓨터의 기술적 기능성 내에서 가능해지는 세계에 대한 유일한 표상이다.5

처음에 언급됐던 구름에 대한 두 가지 고전적 묘사들로 되돌아가면, 이제 각각의 묘사들은 정치경제적 형식이자 매체에 대한 뚜렷한 이론적 구성으로서 클라우드 컴퓨팅이 가지는 중요한 측면을 전경화하는 데 기여할 수 있다. 위의 아리스토파네스의 사례에서, 정보학-으로서의-구름의 이데올로기적 측면은 이렇게 나타난다. 물질적 세계의 한계로부터 풀려남으로써 우리가 특정한 일들을 완수할 수 있게 해주며, 오늘날 포스트산업 노동 시장에 핵심적인 정보의 수집과 재배치 작업을 수행하기 위해, 직장에 있어야 한다는 물질적 장애물을 벗어 던지는 주의 분산의(diverting) 인터페이스로서의 클라우드(구름). 여기서 클라우드는 프랑크푸르트 학파에 의해 정치적으로 단호한 어투로 제시된 의미상 대중 매체로서 제시된다. 프랑크푸르트 학파에게서, 주의 분산은 또한 생산양식 내부에 있는 주체의 몰입과 규범화를 야기한다. 조너선 벨러(Jonathan Beller)의 『시네마적 생산양식 The Cinematic Mode of Production』은 주요 문헌에 최근에 추가된 주목할 만한 책을 대표한다. 클라우드는 또한 갤러웨이가 「작동불가능한 인터페이스 The Unworkable Interface」에서 비판했던, 인터페이스로 제시된 컴퓨터이기도 하다. 이 글에서 갤러웨이는 “기교적인 몰입과 연결성의 모든 순간, 입체적인 전달과 비불투명성의 모든 순간에, 한계값(threshold)은 한 단계 더 비가시적이 되고, 한 단계 더 가동 불가능하게 된다”고 주장한다.

아이스킬로스, 오비디우스에게서 찾을 수 있고 코레지오가 묘사했던 두 번째 사례는 클라우드 컴퓨팅의 클라우드(구름)에 대한 문화정치적인 함의를 전경화한다. 여기서 인프라구조로서의 환경의 구성 그리고 이런 인프라구조에 의해 활성화되는 자기 규제적인 주체화 체제의 존재는 중요한 요소들이다. 그 결과들은 연결성 내 이용자의 자발적 포위에 의해 구성되는 행위유도성-으로서의-폭력의 변환적 효과들에서 볼 수 있다. 클라우드 컴퓨팅의 현시가 함축하는 공간을 가로지르는 분산 처리의 확산은, 연산이 주체를 정보적으로 포착, 분석, 모델링될 수 있는 성질들로 축소시키는 과정을 강화한다. 여기서 네트워크는 세계의 아날로그 다발을 표본화, 이산화, 최적화된 부호 레지스터로 변환시키는 전환 레이어 그리고 난독화 레이어(즉, 저장, 처리, 전송)라는 의미에서 구체적인 연산 매체로서 제시된다. 이것이 베른하르트 지게르트(Bernhard Siegert)의 개념인 문화적 테크닉만큼이나 키틀러에게서도(컴퓨터 매체는 타자기로부터 등장했기 때문에) 발견할 수 있는 컴퓨터 매체의 개념화이다.6 결정적으로, 이런 이론적 접근들의 공약 불가능성―부분적으로는 해석학에 대한 키틀러의 노골적인 적대감에 의해 추동되는 공약 불가능성―을 고려하면, 두 접근법 모두 사이버네틱스적인 정치경제의 상징으로서의 클라우드 컴퓨팅의 기능에 필수적인 역할을 한다.7 정보-로서의-클라우드 체계라는 첫 번째 고전적 사례는 특정한 노동관계의 활성화를 묘사한다(인터페이스 중심의 네트워크 컴퓨팅에 의해 활성화되는 틀 짓기, 즉 놀이를 노동으로 틀 짓는 것의 새로운 부상을 포함한다). 첫 번째 사례는 또한 보다 큰 연결성을 향한 욕망이 생산되는 방식, 두 번째 사례에서 제시되는 포착의 도식으로 이어지는 방식을 전경화한다. 더 나아가서, 두 번째 사례는 영구적인 연결성의 중요한 함의점, 즉 전체 세계에 대한 정보적 포착, 명령, 그리고 제어의 논리가 확산되고 그것이 개념적으로 신체를 조건 짓고 변형시킬 수 있다는 것을 보여준다. 두 번째 모델의 논리적 확장은 세상을 연결성의 네트워크로 재구성하겠다는 것이며, 이 네트워크는 특정 임계값, 필터, 알고리즘, 혹은 파서의 범위 밖에 있는 어떤 존재든 거부한다.

이런 정리의 첫 번째 사례가 가지는 실질적 함의는 충분히 명확해졌다. 상업적 미디어가 (베르나르 스티글러Bernard Stiegler의 용어대로) 파르마콘학적(pharmacological)이라는 것을, 상업적 미디어가 제공하는 자유에 있어서 일종의 비용이 존재한다는 것을 누가 이미 이해하지 못했겠는가? 궁극적으로, 가장 시급한 관심사는 두 번째 이미지, 즉 기술적 시스템과 그것이 가지는 문화정치적인 함의 간의 관계이다. 「추신: 제어사회에 대하여」에서 들뢰즈는 컴퓨터와 사이버네틱스 논리가 활성화하는 정치경제의 새로운 형식의 산물인 내재적으로 분할된 주체에 대하여 쓴다. 티쿤 콜렉티브는 이런 정식화를 확장하여 “전선(front line)”에 대해 쓴다. 이 “전선은 더 이상 사회의 가운데를 경유하여 절단되는 것이 아니라,” “우리를 하나의 시민 그리고 모든 나머지로 만드는 것” 사이에서 “우리들 각각의 가운데를 경유하여 구동된다.” 들뢰즈와 티쿤이 여기서 쓴 것은 알고리즘적으로 포착, 측정, 예측될 수 있는 특성, 운동, 행동과 세계의 다른 모든 가능성들 사이의 대립관계이다. 자발적이고 영구적인 연산 그리고 커뮤니케이션과 주체에 대한 사이버네틱스적 재정의 사이의 연결을 단호한 어투로 제안하면서, 티쿤은 동시대적 통치성을 뒷받침하는 사이버네틱스 가설이 개별적이든 혹은 집합적이든 간에 주체에 대한 급진적으로 새로운 물리적 구조화(structuring)를 필요로 한다고 주장한다(2001: 49–50). 이 구조화는 “개인의 내면/내부의 대화, 그리고 이것과 함께 정신분석학을 포함하는 19세기의 모든 심리학”을 신화로 치부한다. 이론의 역사에 대한 이런 주장이 지니는 모든 힘에 있어서, 여기서 우리가 곰곰이 생각해봐야만 하는 것은 클라우드 컴퓨팅의 불가능한 약속과의 연결이다. 위의 주장을 즉시 따르면서, 티쿤은 사이버네틱스 가설의 이상적인 주체를 정의하는 데로 나아간다. 사이버네틱스 가설의 이상적인 주체는 “자유주의적 가설이 의도했던 것과 같은 전통적인 외부적 유대”의 제거를 통해서가 아니라, “주체에게서 모든 실체를 박탈함으로써” 다가오는 “사회적 유대의 재구조화”를 통해서 생산된다(2001: 50). 티쿤이 쓰기를, 포스트-포드주의적 문화를 추동하는 사이버네틱스 가설 아래에서, “각각의 사람들은 육체 없는 외피, 즉 사회적 커뮤니케이션의 가장 가능한 전도체, 노드가 없도록 만들어진 무한 피드백 루프의 중심지가 될 것이다.”

따라서 클라우드 컴퓨팅의 이상은 정치적 논리의 상징으로 기능한다. 노드(혹은 개별 주체들) 없는 연결성, 커뮤니케이션이 일어날 수 있고 따라서 포착, 분석, 측정, 정의될 수 있는 엣지들의 단지 형태 없는 묶음. 클라우드 컴퓨팅으로 상징화된 편재적이고 비물질적인 연결성과 처리 과정은 매개를 약속한다, 그런데 무엇의 매개인가? 클라우드 컴퓨팅은 다름이 아니라 연산의 무심한 논리를 통해 사회적인 것의 전체를 매개할 것을 약속한다.

| 참고문헌 -Agre, Philip E. 1994. “Surveillance and Capture: Two Models of Privacy.” Information Society 10, no. 2: 101–27. -Aristophanes. 1973. The Clouds. In Lysistrata and Other Plays, translated by Alan H. Sommerstein. London: Penguin Books. -Baudrillard, Jean. 2002. Screened Out. Translated by Chris Turner. London: Verso. -Broglio, Ron. 2008. Technologies of the Picturesque: British Art, Poetry, and Instruments, 1750–1830. Lewisburg, PA: Bucknell University Press. -Chappell, David. 2008. “A Short Introduction to Cloud Platforms: An Enterprise-Oriented View.” David Chappell and Associates, www .davidchappell.com/CloudPlatforms–Chappell.pdf. -Chun, Wendy Hui Kyong. 2005. “On Software, or The Persistence of Visual Knowledge.” Grey Room, no. 18: 26–51. -Chun, Wendy Hui Kyong. 2006. Control and Freedom: Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics. Cambridge, MA: MIT Press. -Chun, Wendy Hui Kyong. 2008. “On ‘Sourcery,’ or Code as Fetish.” Configurations 16, no. 3: 299–324. -Chun, Wendy Hui Kyong. 2011. Programmed Visions: Software and Memory. Cambridge, MA: MIT Press. -Connor, Steven. 2009. “Obnubilation.” Lecture delivered on The Essay, BBC Radio 3, February 25. -Cubitt, Sean, Robert Hassan, and Ingrid Volkmer. 2011. “Does Cloud Computing Have a Silver Lining?” Media Culture and Society 33, no. 1: 149–58. -Damisch, Hubert. 2002. A Theory of /Cloud/: Toward a History of Painting. Translated by Janet Lloyd. Stanford, CA: Stanford University Press. -Deleuze, Gilles. 1995. Negotiations. Translated by Martin Joughin. New York: Columbia University Press. (한국어판: 질 들뢰즈, 『대담: 1972~1990』, 김종호 역, 솔출판사, 1994) -Galison, Peter. 1994. “The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision.” Critical Inquiry 21, no. 1: 228–66. -Galloway, Alexander R. 2009. “The Unworkable Interface.” New Literary History 39, no. 4: 931–55. -Galloway, Alexander R., and Eugene Thacker. 2004. “The Limits of Networking.” Nettime, March 24, amsterdam.nettime.org/ListsArchives/nettime-l-0403/msg00090.html. -Gibson, William. 1993. Neuromancer. London: HarperCollins. (한국어판: 윌리엄 깁슨, 『뉴로맨서』, 김창규 역, 황금가지, 2005) -Gibson, William. 2004. Pattern Recognition. London: Penguin. -Hilgers, Philipp von. 2011. “The History of the Black Box: The Clash of a Thing and Its Concept.” Translated by William Rauscher. Cultural Politics 7, no. 1: 41–58. -Invisible Committee. 2009. The Coming Insurrection. Cambridge, MA: MIT Press. -Jameson, Fredric. 1983. The Political Unconscious. London: Routledge. (한국어판: 프레드릭 제임슨, 『정치적 무의식』, 이경덕, 서강목 역, 민음사, 2015) -Jameson, Fredric. 1992. The Geopolitical Aesthetic. Bloomington: Indiana University Press. (한국어판: 프레드릭 제임슨, 『지정학적 미학』, 조성훈 역, 현대미학사, 2007) -Kittler, Friedrich. 1997a. “Protected Mode.” In Literature, Media, Information Systems: Essays, edited by John Johnston, 156–191. Amsterdam: G þ B Arts International. -Kittler, Friedrich. 1997b. “There Is No Software.” Literature, Media, Information Systems: Essays, edited by John Johnston, 147–155. Amsterdam: G þ B Arts International. -Kittler, Friedrich. 1999. Gramophone, Film, Typewriter. Translated by Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz. Stanford, CA: Stanford University Press. (한국어판: 프리드리히 키틀러, 『축음기, 영화, 타자기』, 유현주, 김남시 역, 문학과 지성사, 2019) -Kittler, Friedrich. 2009. “Towards an Ontology of Media.” Theory, Culture and Society 26, nos. 2–3: 23–31. Licklider, J.C.R. 1963. “Memorandum for the Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network.” Viewable at Kurzweil, www.kurzweilai.net/memorandum-for-members-and-affiliates -of-the-intergalactic-computer-network. -Licklider, J.C.R. 1963. “Topics for Discussion at Forthcoming Meeting.” Memorandum, April 23. MIT Institute Archives. Available online at www.chick.net/wizards/memo.html. -Liu, Alan. 2006. “‘I Work Here, But I’m Cool’: Interview with Alan Liu.” By Geert Lovink. Net Critique, February 23, networkcultures .org/wpmu/geert/interview-with-alan-liu. -Lovink, Geert, and Florian Schneider. 2004. “Notes on the State of Networking.” Makeworlds, April 4, www.makeworlds.org/node /100. -McCulloch, Warren. 1974. “Recollections of the Many Sources of Cybernetics.” ASC Forum [American Society for Cybernetics] 6, no. 2: 5–16. -McCulloch, Warren S., and Walter Pitts. 1943. “A Logical Calculus of the Ideas Imminent in Nervous Activity.” Bulletin of Mathematical Biophysics 5: 115–33. -Parikka, Jussi. 2011. “Operative Media Archaeology: Wolfgang Ernst’s Materialist Media Diagrammatics.” Theory, Culture and Society 28, no. 5: 52–74. -Pasquinelli, Matteo. 2009. “Google’s PageRank Algorithm: A Diagram of the Cognitive Capitalism and the Rentier of the Common Intellect.” In Deep Search: The Politics of Search beyond Google, edited by Konrad Becker and Felix Stalder, 152–62. London: Transaction. -Peters, John Durham. 2010. “Introduction: Friedrich Kittler’s Light Shows.” In Optical Media, by Friedrich Kittler, translated by Anthony Enns, 1–17. Cambridge: Polity. (한국어판: 존 더럼 피터스, 「해제: 프리드리히 키틀러가 선사하는 빛의 향연」,『광학적 미디어: 1999년 베를린 강의』, 윤원화 역, 현실문화, 2011) -Richardson, Lewis Fry. 1922. Weather Prediction by Numerical Process. London: Cambridge University Press. -Ruskin, John. 1894. Modern Painters. Vol. 5. Boston: Estes and Lauriat. -Ruskin, John. 1905. The Queen of the Air: Being a Study of the Greek Myths of Cloud and Storm. Vol. 19 of The Works of John Ruskin, edited by E. T. Cook and Alexander Wedderburn. London: George Allen. -Tiqqun. 2001. “L’Hypothe`se Cyberne´tique.” Tiqqun 2, 40–83. -Wark, McKenzie. 2007. Gamer Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. -Winer, David. 2010. “US Govt. a Big User of Amazon Web Services.” scripting.com/stories/2010/12/28/usGovtABigUserOfAmazon WebS.html. -Wordsworth, William. 1835. A Guide through the District of the Lakes in the North of England. Kendal, England: Hudson and Nicholson. -Zˇizˇek, Slavoj. 2011. “Corporate Rule of Cyberspace.” Inside Higher Ed, May 2, www.insidehighered.com/views/2011/05/02 /slavoj_zizek_essay_on_cloud_computing_and_privacy. |

- 러시아 투데이에서 로라 에멧(Laura Emmett)이 주도한 이 인터뷰는 2011년 5월 2일에 송출되었다. 이는 rt.com/news/wikileaks-revelations-assange-interview에 기록으로 남아 있다. [본문으로]

- 키틀러의 「보호 모드 Protected Mode」, 「소프트웨어는 없다 There Is No Software」와 전의 「소프트웨어, 혹은 시각적 지식의 지속에 대하여」를 보라. 전의 논의는 『프로그래밍된 시각: 소프트웨어와 기억』에 걸쳐서 반복되고 확장된다. [본문으로]

- 컴퓨터, 구축 환경, 생물학적 생명과 같은 객체의 구별된 레지스터로 동등하게 구성된 총체적 환경이라는 개념은 인비저블 커밋(the Invisible Committee)의 『다가오는 반란 The Coming Insurrection』에서 신자유주의 통치성에 조준된 날카로운 정치적 비판의 핵심에 있다. “아마 오늘날의 메트로폴리스를 제외하고는, 어떤 물질적 거주지도 ‘환경’이라는 이름을 가질 자격이 없을 것이다. 안내하는 디지털화된 음성, 21세기의 호각이 울리는 전차, 거대한 성냥개비 모양의 푸르스름한 가로등, 실패한 패션모델처럼 차려입은 보행자들, 비디오 감시 카메라의 조용한 회전, 지하철 개찰구와 슈퍼마켓 계산대의 명쾌한 딸깍 소리, 근무 시간 시계, 사이버 카페의 전자적 분위기, 플라즈마 스크린의 풍부함, 급행 차선과 라텍스.” [본문으로]

- 와크의 게이머 이론이 수행하는 주석은 쪽수를 포함하는 대신에 순차적으로 번호가 매겨진 단락을 사용한다. [본문으로]

- 에너지 이용과 서버 트래픽에 초점을 맞춘 클라우드 컴퓨팅의 물질성에 관한 분석으로는 션 큐빗, 로버트 핫산, 잉그리드 볼크머의 「클라우드 컴퓨팅에 한 가닥의 희망이 있는가? Does Cloud Computing Have a Silver Lining?」를 보라. [본문으로]

- 타자기에서 컴퓨터로 넘어가는 역사적 움직임에 대한 논의로는 키틀러의 『축음기, 영화, 타자기』의 “타자기” 챕터를 보라. [본문으로]

- 키틀러의 작업과 영미 문화 연구의 관계에 대한 논의로는 키틀러의 『광학적 미디어』 영문판에 실린 존 더럼 피터스의 해제를 보라. 소위 독일 매체 이론과 해석학적 전통의 비판 이론의 통합에 대한 가능성을 보고 싶다면 유씨 파리카(Jussi Parikka)의 「가동 미디어 고고학: 울프강 에른스트의 유물론적 미디어 도표학 Operative Media Archaeology: Wolfgang Ernst’s Materialist Media Diagrammatics」을 보라. [본문으로]

'번역 > 단막글' 카테고리의 다른 글

| [번역] 소프트웨어, 혹은 시각적 지식의 지속에 대하여 (웬디 희경 전) (8) | 2023.05.10 |

|---|---|

| 2022년 번역에 대한 리스트 (1) | 2022.12.31 |

| [번역] 밈적 욕망: 포스트휴머니즘, 정치적 정동 그리고 증식에 대한 20개의 테제 (도미닉 페트만) (5) | 2022.12.08 |

| [번역] 포스트-페페 선언문 (허성영) (2) | 2022.12.07 |

| [번역] 공간적 쇠약: 팔레스타인에서의 느린 삶과 감금 자본주의 (재스비어 K. 푸아) (2) | 2022.12.05 |